版面选择

有感中医之“读经典、做临床、跟名师”

2020-11-30

有感中医之“读经典、做临床、跟名师”

(医院院长 陈新宇)

2007年,我有幸入选首届全国优秀中医临床人才,国医大师孙光荣教授当时是我们班的班主任,他常常说起这个班就是中医的黄埔军校。一晃十余年过去,有感于这个班提出的“读经典、做临床、跟名师”口号,思考中医临床人才的成长规律,深刻体会到这九个字的重要意义。

读经典

古人云“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,意思是说熟能生巧,更生悟性。从本人的从医经历回头认识,要真正好好地研习中医,并学有所获,学有所得,或者在一定的程度上学懂弄通,读中医的经典是必备的,并且在某种意义上说与读唐诗相似,要读到有悟的境界才行,要达此境界,背功还不可少。陶渊明在《五柳先生传》说:“闲静少言,不幕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”这段话有三层意思。一是要静得下来,还要不太在意名利,至少不要追求短而快的利益。二是要喜好读书,特别是读中医的经典,不必一次性的读懂弄通,要反复读,一字一句的读,一次不懂不要紧。三是多读,反复读后,会有不同的体会,特别是结合临床来读,效果会不同,有时原来不懂的,突然懂了,悟了,那种感觉真好。所以陶渊明的读书是一种境界,也是一种禅境。孔子说:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。从知之到好之,再到乐之,也是不同的追求和境界,一时还难以跨越。对中医经典要做到乐之,如数家珍,信手拈来,有很好的感悟和体会,用起来才会得之于心,用之于手。孔子还说:古之学者为己,今之学者为人。其实古时人一样也有急功近利的,好表现的,为人或为已,是不同的追求,为人是表现给人看的,不是真正的好读书,是有明显的利益追求的;为已不同,是真正想提高自己的文化或中医修为,不为眼前的利益障眼。天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。提高自己的修为或水平,利会自然来的,可能来得慢一点,但绵绵发力,估计才会走得更长久。

读书,读中医经典书,更重要的是背书,背中医经典书,背在某种程度上是必修课。现在有很多反对背的声音,认为死记硬背在资讯发达的今天,用不着。心中有货还是电脑手机上有货是不同的,要出口成章,要下笔有神,要开中医处方神妙有效,都离不开背,悟是要有深厚的背功的。可以说泛读有面有广度,精读背诵有深度,两者缺一不可,不论是什么专业或学科都一样,唯中医更是如此,其实说来西医也根本少不了背记。

做临床

钱穆先生在《国史大纲》中提到要对我们自己国家以往的历史要有“温情与敬意”,其实不但是对我国的历史,还要对我们的传统文化,研习中医的更要对我们研习的中医经典深怀温情与敬意。医院一直以来倡导“信中医,用中医,爱中医”,这种文化的培养是要靠时间积淀的,我从2004年当湖南中医附一院副院长,到2016年当院长,就一直怀着这种意识打造这所医院,特别是对中医经典的一种情怀,刚当副院长之时,感觉湖南人对中医药缺乏认知度,与当时的广东有很大的差距,要营造社会信中医,就要从自己信中医用中医做起,用出疗效,用出口碑才行,这条路又只有从中医经典中来,用纯粹的中医疗效说话。本人身体力行,在做好医院管理的同时,一直坚持二个半天的门诊,并在医院中心ICU和神外ICU查房,用中医的疗效说话,要让年轻的中医师感觉到,中医的疗效不只限于慢性病,更要在危急重症领域有中医药的有效参与,注意是有效的参与,不只是应付或做表面文章。只有这种意识武装头脑,才能深入反复地背读中医经典。作为院长,不只是要求一个人的行为,而是集体的、群体的行为,这样才有真正的力量。10余年湖南中医附一院的发展,在湖南甚或在全国医院品牌的形成,就主要得益于中医药自身蕴含的这种伟大的力量。

中国人有中医药,其实这是中国人的福气,即使现代科学发达的今天,中医药仍然大有可为,怎么为?许多疾病西医只是诊断诊断而已,治疗上的乏术、医者的困惑,现代条件下西医也有很多是无能为力的。作为中医人,就要多做临床,做中医的临床,最好是纯粹的中医临床,在做临床的过程中去体会和感受中医的疗效和魅力。中医药学是一门建立在实践基础上的经验医学。病百变,药千变,药为医用,医为药存,中医与中药相互依存,博大精深,有几千年丰富的临床经验积累,这都是个案的积累,是我们临床的宝贵财富,我们要善于从中汲取营养,加上自身的临床积累,才能由量变到质变,古话说:“久读王叔和,不如临症多”,只读不做是不行的,要从临床中读,从临床中悟,两者缺一不可。我在1983年入湖南中医学院攻读中医经典《金匮要略》专业的研究生,当时认真研习中医四大经典等,再经30余年的临床训练,感悟颇多,特别是经过全国首届中医临床优秀人材的培养,重读经典,温故而知新,使中医临床功底更加扎实。我记得十余年前治疗一病人,80多岁,系湖南师大一领导的岳母,当时住在我们医院急诊室,满腹疼痛,腹部照片显示有肠梗阻的情况,经西医反复会诊,无有效的办法治疗,病人症状持续加重,后延请我予会诊,按辨证为太阴病大实痛,用桂枝加大黄汤原方一日多次灌胃,灌药前先行抽200mL胃液再灌中药药汁,二天后病痊出院。仲景方就是这样,亦如宋代林亿等在《金匮要略方论•序》中所说:“它以对方证对者,施之于人,其效若神。”

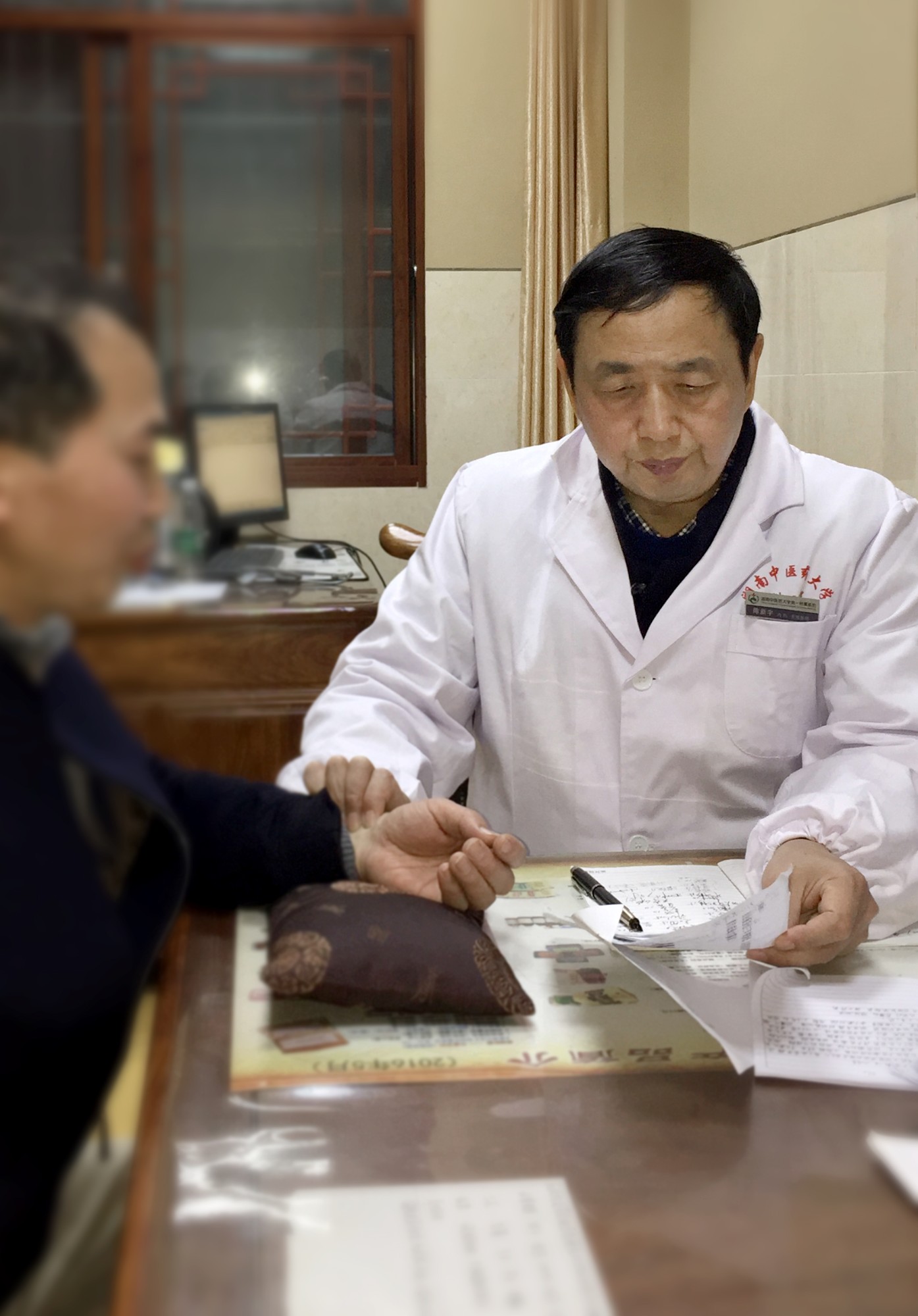

跟名师

中医传统的跟师带徒,是引入临床实践的一个重要环节。这不单纯是学几个方剂,或几个绝活的问题。中医跟师的目的最重要的还是学习中医传统的临床思维与方法,学习中医经典在临床上如何运用的问题。在现代社会,还有一个重要作用,跟师的过程感受中医的临床效果与魅力,从而坚定对中医的信心,这点很重要,现在许多学中医的人脑子基本上是西医化的脑子,这个脑子来做中医临床是有很大的问题,有的甚至认为中医没有疗效,没有临床价值。所以跟师,要跟名师,有名师指点,效果就不一般。

中医经典著作的学习包括《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》《神农本草经》,其中尤以《内经》、《伤寒论》为要。前者为中医理论的源头,后者为中医辨证论治的始祖。舍经典而学中医,如无源之水,无本之木,其结果可想而知。为了加强对中医的理解,还有必要加强中国传统文化的经典如《论语》、《易经》、《道德经》、儒道佛等的学习,这样可以在传统文化的氛围中更好地理解中医,理解中医文化。清•柯琴《伤寒来苏集季序》说:“世徒知通三才者为儒,而不知不通三才之理者,更不可言医。医也者,非从经史百家探其源流,则勿能广其识;非参老庄之要,则勿能神其用;非彻三藏真谛,则勿能究其奥。”不同的文化修为有不同的中医造化。按柯氏讲法,有三个不同高度的层次,一者经史百家层面;二者老庄层面;三者三藏真谛层面。不同的层面认识的深度不同,就如同盲人摸象,摸到什么层面,看到什么层面,你的悟性就到了什么层面,所以中医的修为不仅仅是中医本身,它与中国传统文化是息息相关的,并能促使个人的中医修为更加精深,否则只是一个术者而已。医者,悟也,运用之妙,存于一心。心中有道,才有中医药之妙用。