更年期体重飙升,喝水都长胖,怎么办?

2025-06-04 08:31 来源部门: 妇产医学中心 作者: 彭颖

指导专家

湖南中医药大学第一附属医院妇产医学中心主任 刘文娥

当女性更年期悄然来临时,雌激素这位陪伴多年的“闺蜜”逐渐退场,身体的新陈代谢开始逐渐降低,脂肪细胞悄然扩张。据统计,约60%的更年期女性会经历腰围增加、内脏脂肪堆积的困扰。

这一变化实际上是女性荷尔蒙变化引发深层生理调整。更年期肥胖的原因是什么?中西医如何调养身体来应对呢?湖南中医药大学第一附属医院妇产医学中心主任刘文娥进行了详细介绍。

中医视角:更年期肥胖

中医将更年期肥胖归为“经断前后诸证”,认为肥胖与“肾虚为本,阴阳失衡,痰瘀为标”密切相关:

更年期肥胖病因病机

肾精亏虚,气化失司

肾为先天之本,主水液代谢。更年期肾气渐衰,水湿运化无力,聚湿成痰,形成“痰湿体质”。肾阳虚者可见腰腹松软、下肢浮肿、畏寒怕冷;肾阴虚者则常伴潮热盗汗、失眠多梦。

肝郁脾虚,膏脂内停

情志不畅易致肝气郁结,影响脾胃运化功能,出现“胃强脾弱”—— 食欲旺盛却消化不良,食物精微无法正常转化,反成膏脂堆积体内。

痰瘀互结,阻滞经络

湿、痰、瘀等病理产物相互胶结,阻滞气血运行,进一步加重肥胖。

中医调理

中药辨证论治

补肾培元

肾阳虚用右归丸,温补肾阳;肾阴虚用六味地黄丸加龟板、女贞子,滋阴填精。

疏肝健脾

逍遥丸加郁金、香附,疏肝理气,或柴胡疏肝散,调和肝脾,可配合腹部艾灸。

化痰祛瘀

二陈汤合桃红四物汤加减,化痰活血,或五苓散配丹参、山楂,祛湿通络。

饮食调养原则

中医认为药食同源,饮食上要以饮食清淡为原则,少食肥甘厚味、生冷黏腻之品。

推荐食材

▲健脾利湿:炒薏米、山药、赤小豆等。

▲补肾利水:黑豆、芡实、鲫鱼等(配赤小豆煮成汤,利水效果更佳)。

▲活血消脂:黑木耳、山楂(可煮水代茶)、玫瑰花(疏肝理气)。

针灸穴位疗法

针刺常用穴位

▲关元、气海穴,补肾固元;

▲足三里、三阴交穴,健脾和胃;

▲丰隆穴,化痰祛湿;

▲太冲穴,疏肝解郁。

耳穴压豆

取内分泌、饥点、脾、肾等耳穴,可调节代谢与食欲。

生活方式干预

运动选择

八段锦、太极拳等舒缓运动,每天30分钟,促进气血循环。

情绪管理

通过冥想、深呼吸、社交活动等疏解压力,避免肝郁气滞。

调整作息

避免熬夜,晚11点前入睡,保证充足睡眠。

西医视角:更年期肥胖

更年期肥胖的原因

雌激素水平下降

雌激素具有调节脂肪分布(促进皮下脂肪储存)、增强胰岛素敏感性的作用。绝经后,雌激素水平骤降,瘦素敏感性降低,饱腹感延迟,热量摄入容易超标,脂肪细胞向内脏区域聚集,形成典型的“苹果型肥胖”。

肌肉代谢率下降

随着年龄增长,肌肉量每年以1-2%的速度流失,进入更年期后,基础代谢率降低约200-300大卡每天,相当于每天少消耗一碗米饭的热量。

胰岛素抵抗加剧

雌激素缺乏会促使脂肪细胞释放更多游离脂肪酸,干扰胰岛素信号传导,血糖更易转化为脂肪储存。

西医干预

激素替代疗法

需在医生指导下严格评估,通过补充雌激素等,缓解因激素缺乏引发的代谢紊乱。

增加抗阻训练

每周2-3次力量训练(如深蹲、哑铃操等),可有效逆转肌肉流失,提升基础代谢率。

采用地中海饮食

以高纤维、优质蛋白、不饱和脂肪酸为主,减少精制糖和饱和脂肪摄入,帮助调节血脂与血糖。

中医从整体观出发,通过调节脏腑功能改善体质;而西医擅长通过激素调控和代谢干预阻断脂肪堆积的病理过程,两者结合可达到更理想的效果。

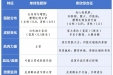

中西医结合应对策略

分阶段干预

围绝经期(45-55岁)

以调节激素波动为主,西医监测骨密度与血脂,中医侧重疏肝健脾。

绝经后期(55岁以上)

加强抗阻运动维持肌肉量,配合中药补肾活血改善代谢。

饮食运动方案

蛋白质优先

每餐摄入20-30g优质蛋白(如鸡蛋、豆腐、鱼肉),抑制肌肉分解。

复合运动模式

阻抗训练(如弹力带、哑铃)与间歇快走结合,每周150分钟,有效提升静息代谢率。

药膳辅助调理

黄芪山药粥(补气健脾)、荷叶山楂茶(化痰降脂)。

关键营养素补充

补充维生素D(促进钙吸收,调节脂肪细胞分化)、Omega-3脂肪酸(改善胰岛素抵抗)、益生菌(调节肠道菌群,减少脂质吸收)等关键营养素。

更年期肥胖的本质,是激素、代谢与生活方式共同作用的生理现象。但更年期从不是衰老的起点,而是女性以智慧与从容重塑自我的新开端——愿每一位女性都能在这场生理变革中,遇见更轻盈的身体、更自信的灵魂。

刘文娥:妇产医学中心主任,主任医师,硕士生导师,全国名中医尤昭玲教授弟子。中国优生优育协会中西医协同工作委员会副主任委员、世界中医药联合会中医妇科专业委员会常务理事兼副秘书长、中华中医药学会妇科分会委员、世界中医药联合会中医妇科生殖内分泌专业委员会常务理事、中国中医药信息学会妇科分会常务理事、中国未来研究会中医药一体化发展分会专家委员会常务委员、湖南省中西医结合妇科专业委员会副主任委员、湖南省妇幼保健与优生优育协会第二届妇幼中医药专委会副主任委员、湖南省针灸学会针灸生殖健康专业委员会副主任委员、湖南省健康服务业协会第二届妇科肿瘤健康服务分会常务委员、湖南省中西医结合性医学会生殖学组组长、湖南省预防医学会第一届更年期保健专业委员会委员、湖南省医疗事故鉴定委员会专家等。

从事妇产科临床、教学、科研近30年,主持、参与国家及省级科研课题近20项,获得湖南省科学技术进步奖三等奖1项、湖南省中医药科技一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项,中华中医药学会科技进步奖三等奖1项,发表论文学术60余篇,主编及参编专著近10部,培养指导硕士研究生20余名。

擅长:不孕不育中西医结合诊治、中医药辅助生殖助孕、宫外孕保守治疗、先兆流产保胎、卵巢早衰、多囊卵巢综合症、子宫内膜异位症、宫腔粘连、盆腔炎等妇科疑难病症中西医诊疗。