56岁女子腹中藏10斤重肿块!多学科联动顺利“排雷”

2025-09-25 10:40 来源部门: 胃肠、甲状腺、血管外科 作者: 夏冰心、陈念

指导专家

湖南中医药大学第一附属胃肠、甲状腺、血管外科副主任 倪志强

56岁的王女士近半年来发现腹部慢慢变大,起初以为只是中年发福长胖,没太在意,可随之而来的是胃口日渐变差,偶尔还会出现腹胀、腹痛。直到近日,腹胀症状明显加重,她连忙来湖南中医药大学第一附属医院就诊。

检查结果

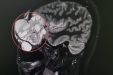

医生全面检查后,确诊王女士为升结肠癌,同时,腹部还伴随一个巨大的腹部囊性粘液肿块(三维测量大小达25厘米×23厘米×10厘米)。

治疗方案

由于患者结肠癌已转移至子宫、双侧卵巢和大网膜,病情较为罕见,手术难度极高。医院立即组织胃肠、甲状腺、血管外科,妇产医学中心、肿瘤医学中心等开展多学科联合会诊,制定精细手术方案。

我院胃肠、甲状腺、血管外科副主任倪志强与妇产医学中心专家联合为患者实施高难度多器官联合切除术——结肠癌根治术、子宫和双侧附件切除术、盆腔淋巴结清扫术、腹腔囊性粘液肿瘤切除术、大网膜切除术。

顺利为患者有序切除原发病灶与转移病灶,切除肿瘤重达5.3公斤,患者还接受了腹腔热灌注治疗,术后恢复情况良好,后续将继续接受相关治疗。

病理检查结果证实,患者所患为结肠粘液腺癌,癌细胞已转移至子宫、卵巢、输卵管及大网膜,并在腹腔形成巨大粘液肿块。

健康科普

什么是结肠癌?

结肠癌是发生在结肠黏膜上皮组织的恶性肿瘤,因组织细胞失去人体正常调控、无限增殖而形成癌变组织。

它并非突然发生,绝大多数结肠癌由肠道内腺瘤性息肉发生异型增生演变而来,这一过程通常需要5-10年甚至更长时间。

主要症状

早期结肠癌无任何症状,当肿瘤长大或出现并发症时,可能出现以下症状:

排便习惯改变,如腹泻、便秘或排便不尽感;便血;大便形状改变,如变细、变扁;腹部不适,包括疼痛或胀气;不明原因的体重下降;疲劳乏力。

高危人群

90%以上的结肠癌发生在50岁以上人群,但近年来有年轻化趋势。

个人病史

个人若存在息肉或结肠癌病史,患有溃疡性结肠炎或克罗恩病,均属于高风险因素。

家族病史

遗传性非息肉病性结直肠癌、家族性腺瘤性息肉病等遗传性疾病,或有结肠肿瘤家族史,也需警惕。

不良生活习惯

不良生活习惯,如低脂高脂肪饮食、高红肉摄入,以及缺乏运动、肥胖、吸烟和过量饮酒,同样会增加患病风险。

如何有效预防结肠癌?

结肠癌的预防关键在于长期坚持健康生活方式与定期筛查,从源头降低发病风险,具体可从以下几方面入手:

调整饮食结构

增加膳食纤维摄入,如蔬菜、水果、全谷物,可促进肠道蠕动,减少致癌物滞留。同时,减少红肉和加工肉类,建议每周摄入不超过500克。补充钙和维生素D。

管理生活起居

保持体重指数(BMI)在 18.5-24.9 的正常范围,避免超重或肥胖,减少因代谢异常引发肠道病变的可能。

坚持规律作息与运动,避免熬夜,保证充足睡眠;每周坚持150分钟中等强度运动,如快走、游泳、骑自行车等,增强机体免疫力,改善肠道蠕动功能,促进肠道健康。

远离致癌因素

酒精与烟草中均含有明确致癌物,长期摄入会增加肠道黏膜癌变风险,建议严格限制酒精摄入,逐步戒烟并避免二手烟。

定期筛查疾病

45岁以上普通人群应定期进行肠镜检查,每5-10年一次;有结肠肿瘤家族史、遗传性肠病(如家族性腺瘤性息肉病)等高危人群,需提前至40岁甚至更早开始筛查,且缩短筛查间隔;

患有溃疡性结肠炎、克罗恩病等慢性肠道炎症疾病的患者,需遵医嘱规范治疗,定期复查,避免炎症长期刺激肠道黏膜引发癌变。

倪志强:胃肠、甲状腺、血管外科副主任,主任医师,教授。中国中医药信息学会中西医外科智能诊疗分会理事,湖南省外科专业委员会委员,湖南省卫健委卫生系列高级职称评委,湖南省抗癌协会委员,湖南省中医与内镜全程管理委员会委员,湖南省健康服务业协会胃肠道分会常务理事,湖南省中医药和中西医结合学会委员等,发表学术论文20余篇。先后获评医院“优秀带教老师”“湖南省优秀援疆干部”等荣誉称号。

擅长:经腹腔镜微创手术治疗结肠癌、直肠癌、胃癌等;萎缩性和非萎缩性胃炎、胃溃疡、结肠炎、便秘、反流性食道炎、甲状腺结节、甲状腺炎症等的中医药治疗;不明原因的返酸、腹痛、腹胀、便血等疑难杂症的中西医结合治疗;甲状腺癌、甲状腺炎症、胃癌、肠癌、肝癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌等手术后的中医药治疗和体质调理。